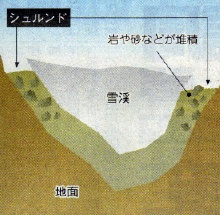

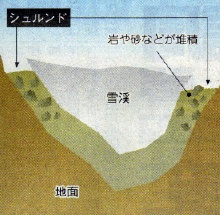

中間報告によると、亡くなった相馬正宏さん(21)=新潟市出身、松本市岡田松岡=ら六人は当時、前穂高岳南東のA沢の雪渓上ではなく、雪渓と斜面の間の「シェルンド」と呼ばれるすき間=図=を歩いていた。

中間報告によると、亡くなった相馬正宏さん(21)=新潟市出身、松本市岡田松岡=ら六人は当時、前穂高岳南東のA沢の雪渓上ではなく、雪渓と斜面の間の「シェルンド」と呼ばれるすき間=図=を歩いていた。

|

|

北ア 落石で信大生字死亡事故追跡 | |||||||

|

|

|

|

|

| ||||

北アルプス前穂高岳(三、〇九〇㍍)で八月、地質調査で登山中の信大理学部地質科学科(松本市)の学生が落石を受け死亡した事故で、同学科が中間報告をまとめた。調査計画を学科側が把握しておらず、引率者も一人だったことを問題視。計画の事前チェックや複数の教官、経験者らによる引率などを提唱している。同学科生が調査に関連し死亡したのは三人目。

自然に分け入る野外調査は信大の大きな特長だが、安全対策抜きに研究も教育もありえない。

写真:シュルンドの概念図(沢の断面)

中間報告によると、亡くなった相馬正宏さん(21)=新潟市出身、松本市岡田松岡=ら六人は当時、前穂高岳南東のA沢の雪渓上ではなく、雪渓と斜面の間の「シェルンド」と呼ばれるすき間=図=を歩いていた。

中間報告によると、亡くなった相馬正宏さん(21)=新潟市出身、松本市岡田松岡=ら六人は当時、前穂高岳南東のA沢の雪渓上ではなく、雪渓と斜面の間の「シェルンド」と呼ばれるすき間=図=を歩いていた。

引率の男性教員(54)は七月の常念岳登山などから北アの残雪は多くないと判断。六人はピッケルを持たず、靴に付けるアイゼンも歯の少ない簡易型だった。

学生たちは残雪期の山を登れる程度の経験があったという。

だが、雪渓は予想外に大きく急で、登るのを怖がる学生も。結果、滑落の恐れば少ないが浮き石が多く、狭くて落石を避けにくいシェルンド内を進むことに。

中間報告は、教員の認識不足や装備の不備を事故の直接的要因に挙げた。

A沢を登ったことがあるのは引率教員だけ。状況を一人で判断せざるを得なかった。中間報告は「撤退すべきタイミングを誤ることになった」と指摘。単独判断で生じるミスを防ぐため、野外調査の計画立案の際はチェックを受け、「複数人で判断できるパーティー構成が望ましい」とした。

だが、報告をまとめた森清寿郎・地質科学科長は「こうした対策を一律に当てはめるのは難しい」と説明。調査地を知る教員を常に複数確保するのは容易でなく、山岳ガイドの依頼も費用面から厳しいとする。「研究室の独立性を妨げることにもなりかねず『条件を満たさない調査はやめさせる』というところまで意見は一致していない」

他大学でも「計画の届け出はしているが、内容を点検する仕組みはない。教員の複数配置もしていない」(富山大理学部地球科学料)など、安全対策は教員ら個々の判断に任せる例が目立つ。

信大地質科学科では、学生が教員とマンツーマンになる四年次の調査の計画は把握していなかった。今回も引率教員から連絡が入るまで、誰がどこで調査していたか、分からなかったという。

同学科は八月下旬、単独を含め四年生以上のすべての野外調査を対象に、参加者や計画内容、緊急連絡先などの事前の届けを義務付けた。高山、湖沼など調査地の特性に応じた行動基準作りも検討中。年度内に事故の最終報告書をまとめる。信大の教育研究評議会も十九日、事故調査委員会の設置を提案した。

前穂高岳のA沢は「大学教育で行くには危険過ぎた」との声も学内や山岳関係者にある。引率した教員は「よりよい現場で勉強してほしいとの思いだったが、一番不幸な事態を招いてしまった」。相馬さんの父正人さん(53=新潟市=は「息子に先立たれるなんて考えてもみなかった。二度と起きないよう対策を練ってほしい」と話した。

(古志野拓史)

信大地質化学科生の北ア落石死亡事故

8月4日午後2時40分ごろ、北アルプス前穂高岳南東のA沢の標高2800㍍付近で、地質調査で登山中の地質科学科4年相馬正宏さん(21)が頭部に落石を受け、翌日に県警ヘリコブターで松本市内の病院に運ばれたが脳挫傷などで死亡した。所属する研究室の男性教員⊥人、学生4人と入山。卒業論文作成のため岩石を調査していた。

同学科によると、前身の地質学科時代を含めると、野外調査に関連した学生の死亡率は1975年(茅野市で滝つぼに転落、水死)、83年(小諸市でがけから転落死)以来3度目。