「これじゃ、どっちが正規の登山道か分からないな」。好天に恵まれた十五日。市の防災担当職員が、前掛山頂上から浅間山の山筋を双眼鏡で眺めながらつぷやいた。規制をかけた登山道の分岐点から前掛山に来る登山者に比べ、火口に向かう人がより多かったのだ。

「これじゃ、どっちが正規の登山道か分からないな」。好天に恵まれた十五日。市の防災担当職員が、前掛山頂上から浅間山の山筋を双眼鏡で眺めながらつぷやいた。規制をかけた登山道の分岐点から前掛山に来る登山者に比べ、火口に向かう人がより多かったのだ。

|

|

浅間山規制緩和から1ヶ月 | |||||||

|

|

|

|

|

| ||||

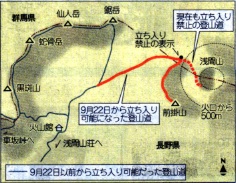

浅間山(二、五六八㍍)の小諸側登山道の立ち入り規制が火口から五百㍍に緩和され、外輪山の前掛山まで登れるようになって二十二日で一カ月がたった。登山道を管理する小諸市によると、緩和から二十日までの推定登山者数は約四千六百人で、昨年同時期の四・七倍に急増。その一方で、規制の表示を無視して火口まで向かう登山者の姿も多い。立ち入りは一人一人の判断に委ねられているのが現状で、市も「好ましくないが監視することは非現実的」と対応に苦慮している。

「これじゃ、どっちが正規の登山道か分からないな」。好天に恵まれた十五日。市の防災担当職員が、前掛山頂上から浅間山の山筋を双眼鏡で眺めながらつぷやいた。規制をかけた登山道の分岐点から前掛山に来る登山者に比べ、火口に向かう人がより多かったのだ。

「これじゃ、どっちが正規の登山道か分からないな」。好天に恵まれた十五日。市の防災担当職員が、前掛山頂上から浅間山の山筋を双眼鏡で眺めながらつぷやいた。規制をかけた登山道の分岐点から前掛山に来る登山者に比べ、火口に向かう人がより多かったのだ。

五百㍍の規制ラインに立ってみると浅間山が目前に迫る。登山者は「ここまで来たのだから間近まで行きたい」との思いに陥りやすいという。長野市から来た六十歳代女性は「火口のほうから下りてきた人から火山ガスの影響を聞いたのでやめたが、本当は火口まで登るつもりだった。注意書きがあっても登れるように思ってしまう」と話した。

小諸側の登山道の立ち入り範囲を規定しているのは、気象庁提供の「火山活動度レベル」だ。火口内の温度や火山ガスの量、火山性地震などの観測データから総合的に判断し、O(活動の兆候なし)-5(広範囲まで及ぷ大規模噴火)の六段階で、活動の程度と防災対応の必要性を示す。小諸市などは火山の専門家でつくる「浅間山登山規制調査検討委員会」の提言などから、〇四年にレベルと連動した規制を始めた。

現時点のレベル1の火山活動は「静穏」。とはいえ、軽井沢測候所の上田義浩調査官は浅間山の噴火予知の難しさを指摘する。「小さな噴火は噴煙や地震のデータではとらえられない。現状は噴火の可能性が低いだけであってゼロではない」。

現時点のレベル1の火山活動は「静穏」。とはいえ、軽井沢測候所の上田義浩調査官は浅間山の噴火予知の難しさを指摘する。「小さな噴火は噴煙や地震のデータではとらえられない。現状は噴火の可能性が低いだけであってゼロではない」。

気象庁がレベル引き下げに合わせ発表した火山観測情報でも「火口から五百㍍程度に影響するごく小規模な噴火の可能性はある」とする。

小諸市は〇一年、一九七三(昭和四十八)年の噴火以来初めて五百㍍まで規制を緩和した際、安全対策として登山規制調査検討委員会の提言を基に、緊急連絡用のスピーカーやシェルターなどを整備。注意を促す案内板を何カ所も立てるなど、登山者への対応に努めてはいる。

今回の緩和前にも、市は規制ラインにロープや火山ガスの危険性を伝える表示を設置し立入り禁止を明示。地元の山岳遭難防止対策協会も登山者の安全を考慮して、30日に警察や消防と合同で登山道点検と救助訓練を行う予定だ。

だが、規制区域への立ち入りに二十四時間態勢で対応するのは現実的に困難だ。五年前の緩和時には、規制線で遭対協が指導に当たったこともあったが、登山者とのトラプルも多かったという。

芹沢勤市長は「規制があっても登ってしまつうのは個人のモラルの問題。どうしようもない」、とする一方、「山の情報をよりオープンにして登山者に迅速に伝えることは必要、例えば、登山口で専用の携帯電話のようなものを貸し出して、瞬時に情報伝達できるような仕組みが可能か、今後研究すべき課題になる」としている。

浅間山が身近になった今、登山者に十分な自覚を持たせる情報をどれだけ提供できるか再検討する必要がありそうだ。

(仲村卓栄)

写真:浅間山が目前に迫る火口から500㍍の規制ライン。奥には登山者の姿も見える=15日